在竞技体育的世界里,胜负往往不仅取决于体能和技术,心理素质同样扮演着至关重要的角色,近年来,越来越多的运动员和教练开始重视体育心理学的应用,将其视为提升表现、突破瓶颈的重要手段,从奥运会冠军到职业联赛选手,心理训练已成为高水平竞技不可或缺的一环。

在激烈的比赛中,运动员常常面临巨大的心理压力,关键时刻的失误、领先时的紧张、落后时的焦虑,都可能成为决定比赛走向的关键因素,体育心理学专家指出,心理状态的稳定性直接影响运动员的发挥,在网球比赛中,发球双误往往并非技术问题,而是心理波动导致动作变形;篮球运动员在罚球时,心理压力可能比防守球员的干扰更具威胁。

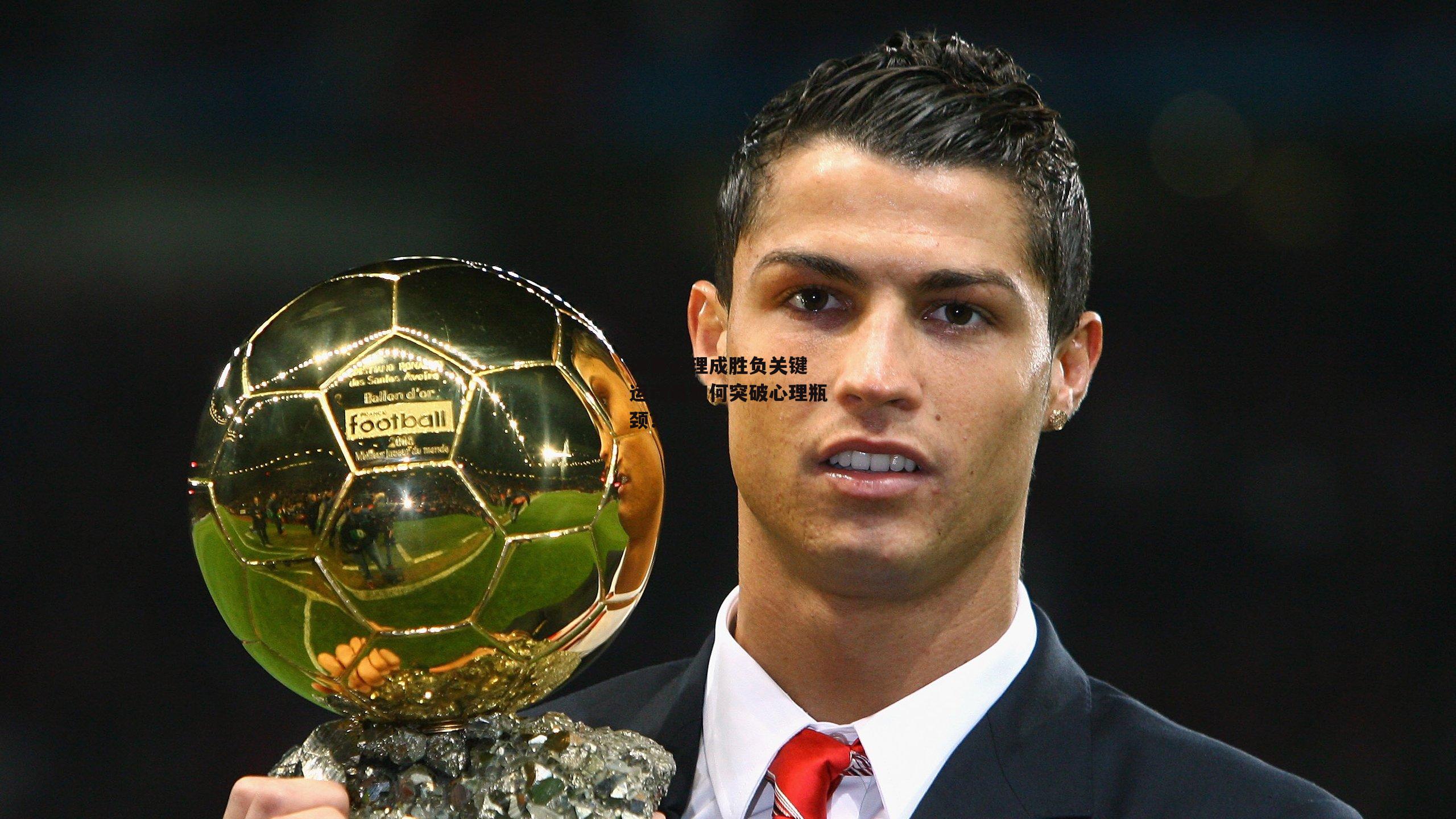

美国职业篮球联赛(NBA)的明星球员斯蒂芬·库里曾公开表示,他的成功离不开心理训练。“比赛的最后时刻,技术已经定型,真正比拼的是心理素质。”库里说,类似的情况也出现在足球领域,点球大战中,许多顶级射手因心理压力而失手,而一些心理素质过硬的球员却能稳定发挥。

体育心理学并非玄学,而是建立在科学研究基础上的系统训练方法,常见的心理训练手段包括:

可视化训练(Visualization)

运动员通过想象比赛场景,提前模拟可能遇到的压力情境,从而在真实比赛中更加从容,滑雪运动员会在赛前反复想象自己完美完成每一个转弯,以增强信心。

呼吸与放松技巧

在高压环境下,运动员容易因紧张导致肌肉僵硬、反应迟钝,通过科学的呼吸训练(如腹式呼吸)和渐进式肌肉放松法,可以有效缓解焦虑。

正念冥想(Mindfulness)

近年来,正念训练在职业体育中流行起来,NBA球队如洛杉矶湖人、金州勇士均聘请正念教练,帮助球员提高专注力,减少外界干扰。

心理韧性培养(Mental Toughness)

心理韧性是指运动员在逆境中保持冷静并迅速调整状态的能力,许多教练通过模拟高压训练(如故意制造不公平判罚)来锻炼运动员的抗压能力。

体育史上不乏因心理因素改变比赛结果的经典案例,2004年雅典奥运会男子体操全能决赛中米博体育官方网站,美国选手保罗·哈姆在最后一项单杠比赛中顶住压力,以近乎完美的表现逆转夺冠,赛后他坦言:“那一刻,我完全屏蔽了外界干扰,只专注于自己的动作。”

另一个著名例子是2012年伦敦奥运会羽毛球男单决赛,林丹与李宗伟的巅峰对决,尽管两人技术相当,但林丹在关键分的心理稳定性更胜一筹,最终夺冠,李宗伟后来在自传中承认,心理压力是他多次在大赛中失利的主要原因。

不仅是职业运动员,青少年体育同样需要重视心理训练,许多年轻选手技术出色,却因心理脆弱而无法发挥真实水平,体育心理学家建议,青少年训练应加入心理辅导,帮助他们建立自信、学会情绪管理。

中国女子排球运动员朱婷在青少年时期就接受了系统的心理训练,这帮助她在国际赛场上屡创佳绩。“教练不仅教我们技术,更教会我们如何在逆境中保持冷静。”朱婷说。

随着科技的发展,虚拟现实(VR)、生物反馈技术等新兴手段被引入体育心理训练,足球守门员可以通过VR模拟点球场景,反复练习判断和反应;心率变异性(HRV)监测则能帮助教练了解运动员的心理状态,及时调整训练计划。

国际奥委会已多次强调心理训练的重要性,并在运动员培养体系中加入相关课程,可以预见,未来体育竞争不仅是体能的较量,更是心理的博弈。

体育心理学的崛起,标志着竞技体育进入了一个更加科学、全面的时代,无论是职业运动员还是业余爱好者,心理素质的提升都能带来显著的进步米博体育,在未来的赛场上,谁能更好地掌控自己的心态,谁就更有可能站上巅峰。